Главная

История

храма

Благовестник

Творческая мастерская

Воскресная

школа

Архив

«Рублевские образовательные чтения»

Владимир Богатырёв.

ДАЛЬНИЙ ЗВОН (путевые зарисовки художника)

ДАЛЬНИЙ ЗВОН (путевые зарисовки художника)

Видавший виды блекло голубой автобус вздрогнул раз, другой и, тяжко вздохнув, замер.

Шофёр, длинный неулыбчивый парень в линялом тренинге и брезентовых сапогах, обошёл машину и, лягнув зачем-то переднее колесо, хрипло объявил: "Кина не будет!". Отошёл в тень на обочину и уселся там, видимо, навсегда. Немногочисленные пассажиры молча полезли наружу. Было часов 10 утра, средина июля 1975 года, день был пригож и известие о том, что предстоит пройти около восьми километров до цели, совсем меня не смутило. Небольшая сумка "АЭРОФЛОТ" за спину, этюдник на плечо, и уже через четверть часа я остался совсем один на дороге. А белёсая эта, бугристая и ухабистая дорога была совсем не простой и звалась "Кирилловской" - по старшему собрату, могучему Кирилло-Белозерскому монастырю.

Ее возраст древнее тех поселений, которые она соединила много веков тому назад. Издавна по ней ходили наши предки-богомольцы, отправлялись в походы воины, мчались гонцы с важными вестями, везли купцы заморские товары, а с ними - сказания о хождениях за моря, брели странники, разнося мудрость по свету.

На старой дороге не бывает пустынно - вот и сейчас впереди показалась ладная телега, на облучке инок, в возке зрелый муж, борода впроседь. Лицо серьезное без мрачности, задумчив, далек мыслями… Видны плетеные короба с припасами меченые кое-где пятнышками красок - не иначе иконных дел мастера по пути к новым росписям. Рядом степенно шагают два крепких, схожих друг с другом молодца, негромко, серьезно обсуждают предстоящее дело. Слышны знакомые любому художнику слова - грунт, припорох, прорись, основной тон… Да, это они - Дионисий с сыновьями. И цель у них - Ферапонтов монастырь. ЛЕТО 1502 ГОДА НА РУСИ. А начиналось все еще раньше. Преподобный Феропонт ученик преп. Сергия, преемник Кирилла Белоезерского. Родился около 1335 года в городе Волоколамске, в семье бояр Поскочиных. Тайно удалившись из дома, в 1370 году он пришел в московский монастырь и просил архимандрита Феодора тотчас постричь его, без обычного послушания. В обитель приходил Сергий Радонежский, наставляя иноков, среди которых выделял преп. Кирилла. Он и Ферапонт пробыли в Симонове около 25 лет. Преподобный Ферапонт, хотя и неискусен был в грамоте, восполнял ее душевной добротой и здравым умом. Своей строгой жизнью приобрел расположение всей братии. Настоятель оказывал ему доверие, посылая иногда с поручениями во многие места. 60 лет отроду по монастырским делам отправился он пешком в Белоозеро. И было в то время видение Кириллу: во время молитвы услышал он голос Богородицы, звавший его в Белоозёрский край. Когда преп. Ферапонт вернулся, они, получив благословение, решились вместе идти в Белоозеро. Придя на Север, Кирилл увидел место, которое было указано в видении. Водрузили крест на берегу Сиверского озера. Так было положено начало Кирилловой обители. Стремясь к безмолвию, преп. Ферапонт недолго жил со своим духовным братом. Преп. Кирилл с любовью отпустил его.

В 1398 году преп. Ферапонт основал обитель во имя Рождества Богородицы в 15 верстах от Кириллова монастыря. Выполнял самые тяжелые работы на всю братию: колол дрова, носил воду. Он начинал так, как и его учитель, Сергий Радонежский. Преп. Ферапонт считал, что он здесь и окончит свои земные труды. Молва о новом монастыре дошла до князя Андрея Димитриевича. В те времена Белоозеро было его вотчиной, и желал он устроить обитель в своем удельном городе Можайске. Один из бояр князя пришел к старцу и сказал, что ему крепко наказано не возвращаться без него. Преподобный, проливая слезы, подчинился воле князя. В 1408 году близ Можайска был основан на реке Лужки Рождественский Лужецкий монастырь, в котором Ферапонт остался настоятелем. Скончался он в 1426 году. Погребён у стен собора Лужецкого монастыря. Причислен к лику святых на соборе 1549 года.

Вот такие славные и великие люди ходили по этой дороге времени...

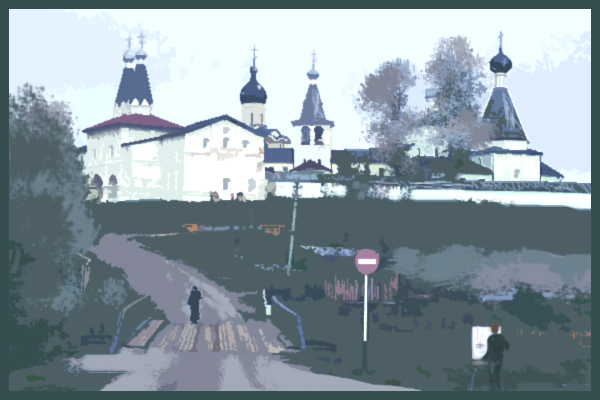

Было уже за полдень, когда сквозь поредевший березняк слева вдали блеснула озерная гладь. Пройдены редкие придорожные деревни. Последний пригорок у Басихи - и открылся ослепительной красоты вид. Так вот куда звала меня дорога - к Ферапонтову монастырю!

Было уже за полдень, когда сквозь поредевший березняк слева вдали блеснула озерная гладь. Пройдены редкие придорожные деревни. Последний пригорок у Басихи - и открылся ослепительной красоты вид. Так вот куда звала меня дорога - к Ферапонтову монастырю!

На высоком холме стоят белые церкви, опоясанные низкой каменной оградой. Вдоль неё вьется дорога, то припадая вниз к речке Паске, то подкатывая волной вверх - к монастырским вратам. Эта дорога неотъемлема от монастыря, она - его мирская часть. Спускаюсь и я вниз к разбитому мостику, монастырь всё ближе, всё величественней вырисовывается на уже вечереющем небе. Давлю в себе желание сейчас же начать писать - знаю ничего путного не выйдет, нужно "войти в мотив", почувствовать его в целом, ощутить и самого себя в этом новом чудесном месте. Иду устраиваться на ночлег и вскоре получаю в свое полное распоряжение бывшую баньку с видом и на Борадавское озеро, и на сам монастырь - лучшего не придумать. Туристов вроде не слышно - благодать! Бреду в золотом вечернем сиянии вдоль берега всё дальше и дальше. Вот уже и не видны редкие избы,

солнце село за дальним лесом, но свет, ставший теперь жемчужным, не кончился, а, как это бывает только на русском севере, разлился по всему небу и превратился в совершенно особенную тишину белой ночи. Раздеваюсь, вхожу в прохладную озерную мглу, тихо-тихо иду вглубь, раздвигая руками серебристые, похожие на марсианских рыб, облака. Беззвучно плыву в отражения, в спокойно сияющее небо и начинаю не разумом, а всей душой понимать особенность, возвышенность и святость этого края. Возвращаюсь на берег, развожу небольшой костерок, долго пью травник с медом, а свет все еще мерцает, все льется с небес и вдруг слышу тихий-тихий дальний звон в три тона - бум… тарам… тирум... и снова - бум… тарам… тирум… Откуда звон, чей он, что значит в этот предрассветный уже час - не знаю и не хочу знать. Слышу его кожей, обратной стороной глаз, всем собой… И не важно был ли этот звон, пригрезился ли усталому путнику - это был знак - душа готова, душа открылась навстречу дивной и вечной красоте…

солнце село за дальним лесом, но свет, ставший теперь жемчужным, не кончился, а, как это бывает только на русском севере, разлился по всему небу и превратился в совершенно особенную тишину белой ночи. Раздеваюсь, вхожу в прохладную озерную мглу, тихо-тихо иду вглубь, раздвигая руками серебристые, похожие на марсианских рыб, облака. Беззвучно плыву в отражения, в спокойно сияющее небо и начинаю не разумом, а всей душой понимать особенность, возвышенность и святость этого края. Возвращаюсь на берег, развожу небольшой костерок, долго пью травник с медом, а свет все еще мерцает, все льется с небес и вдруг слышу тихий-тихий дальний звон в три тона - бум… тарам… тирум... и снова - бум… тарам… тирум… Откуда звон, чей он, что значит в этот предрассветный уже час - не знаю и не хочу знать. Слышу его кожей, обратной стороной глаз, всем собой… И не важно был ли этот звон, пригрезился ли усталому путнику - это был знак - душа готова, душа открылась навстречу дивной и вечной красоте…

Солнце стояло уже высоко, когда я поднимался от озера к монастырю. Подхожу к святым вратам - над вратами небольшие, изящные церковки-близнецы. С замиранием сердца вхожу в монастырский двор - запустение,

никаких следов жизни, только у стены слева груда строительного мусора. Иду к храму и вдруг вижу живопись на фронтоне. Всматриваюсь внимательней, пытаясь разобрать сюжет - догадываюсь - "Рождество Богородицы"! Вот так, с порога, вводит нас Дионисий в жизнь великой МАТЕРИ великого СЫНА. Взгляните - Анна на ложе в окружении грациозных прислужниц; рядом идут приготовления к купанию младенца, маленькая Мария покоится в колыбели, Анна и Иоаким нежно ласкают дочь. В этих эпизодах особая интимность, лиричность соединяются с величавостью, поэтической приподнятостью.

никаких следов жизни, только у стены слева груда строительного мусора. Иду к храму и вдруг вижу живопись на фронтоне. Всматриваюсь внимательней, пытаясь разобрать сюжет - догадываюсь - "Рождество Богородицы"! Вот так, с порога, вводит нас Дионисий в жизнь великой МАТЕРИ великого СЫНА. Взгляните - Анна на ложе в окружении грациозных прислужниц; рядом идут приготовления к купанию младенца, маленькая Мария покоится в колыбели, Анна и Иоаким нежно ласкают дочь. В этих эпизодах особая интимность, лиричность соединяются с величавостью, поэтической приподнятостью.

Развитие темы продолжается внутри храма, здесь фрески расположены в четыре ряда, сплошь покрывая стены и своды. Перед зрителем проходит несколько сцен: "Благовещение", где Мария взволнованно слушает весть, принесенную ей архангелом Гавриилом; "Покров Богородицы", когда, торжественно возвышаясь на фоне храма, Богоматерь в образе Царицы небесной осеняет человечество своим покровом - символом защиты от бед. В сцене "Страшного суда" Богоматерь молит за человечество грозного судию. Особая роль отводилась изображению церковных песнопений во славу Марии: "О Тебе радуется", "Похвала Богородице".

Дионисий любил сложные многофигурные сцены, где фигуры построены так, что кажутся особенно легкими, изящными, движения их естественны, разнообразны, даже прислужницы и нищие обретают у него царственную осанку. Мастер подчеркивает достоинство человека, мысль о единении рода человеческого; он стремится передать различные переживания, но никогда не изображает сильных страстей - чувства его персонажей всегда сдержанны, исполнены благородства. Композиции сцен, при всей сложности, строго уравновешены, обладают четкой завершенностью, а мастерский рисунок, плавность линий придают росписи музыкальность. Все сцены подчинены четкому ритму, словно многоголосные напевы, в которых звучит единая величавая и нежная мелодия.

Однако наибольшей силой эмоционального воздействия отличается колорит. Дионисий не любит ярких красок, он как бы чуть приглушает цвет, высветляя палитру, отчего она обретает особую нежность, мягкость, какую-то сияющую чистоту. В богатой гамме гармонически переплетаются бледно-зеленые, золотисто-желтые, розоватые, белые, вишневые, серебристо-серые тона и как лейтмотив всего цветового решения звучит небесно-голубая лазурь. Нарядность, узорочье росписи усиливается изображением роскошных одежд с украшениями из драгоценных камней и жемчуга. Фрески органически соединяются с архитектурой храма. Изображение человеческих фигур и пейзажа, полностью подчиненных плоскости стены, прозрачность красок подчеркивают легкость архитектурных форм, как бы раздвигают стены храма, делая его более просторным и светлым, а обилие нежно голубого цвета в сочетании с удлиненностью фигур, как бы не касающихся земли, создают ощущение невесомости, отрешенности от тварного, суетного, ежесекундного…

Сколько времени простоял я под куполом храма - не знаю - и миг, и вечность. И именно там и тогда понял я великий смысл православной религиозной живописи - не для услаждения, а для молитвы! И сами фрески великого мастера представились мне дивным молением тысяч и тысяч безвестных русских людей, побывавших и истово помолившихся в этом святом храме. И всплыли сами собой в памяти совсем недавно прочитанные в затертых списках стихи Николая Рубцова. Стихи, написанные всего 5 лет тому назад и, возможно, где-то совсем рядом:

Ф Е Р А П О Н Т О В О

В потемневших лучах горизонта

Я смотрел на окрестности те,

Я смотрел на окрестности те,Где узрела душа Ферапонта

Что-то Божье в земной красоте.

И однажды возникло из грезы,

Из молящейся этой души,

Как трава, как вода, как березы,

Диво дивное в русской глуши!

И небесно-земной Дионисий,

Из соседних явившись земель,

Это дивное диво возвысил

До черты, небывалой досель...

Неподвижно стояли деревья,

И ромашки белели во мгле,

И казалась мне эта деревня

Чем-то самым святым на земле...

Я шептал и шептал последние строки и тихие светлые слезы грели душу, отвечая давно отзвучавшему дальнему звону…

О, ГОСПОДИ !

Дальний звон

ПЛЫВУЩИЕ ЛИКИ

(воспоминания художника)

(воспоминания художника)

В тридцати пяти километрах от Костромы, почти на самом берегу Волги, раскинулось старинное русское село Красное, издавна известное своим ювелирным промыслом. По одному из устных преданий, село и назвали Красным именно потому, что здесь испокон веку изготовляли красивые ювелирные украшения - мастерили чернь и скань, чеканили по золоту и серебру, отливали небольшие, но чудные складни и кресты.

В 1567 году Костромской уезд был взят в опричнину, старых вотчинников из уезда выселили, в том числе и Воронцова, бывшего владетеля. Красное считалось дворцовым селом и управлялось приказом Большого двора, пока не стало вотчиной бояр Годуновых.

Борис Годунов, отличавшийся пристрастием к строительству, возвел теперь уже в своем родовом имении церковь во славу Богоявления. По записям клировых ведомостей церковь датируются 1592 годом. Я увидел этот дивный шатровый храм в средине июля 1974 года. Тем летом мы, студенты четвёртого курса ленинградской академии художеств, приехали сначала в Кострому, а затем и в с. Красное на летний пленер. Храм стоит на высоком волжском берегу, далеко видна речная ширь, холмистые берега покрыты березовыми взлесками - красота, особенно на закате, необыкновенная! Вот только грустно было видеть как запущена и заброшена старинная церковь. Крестов на куполах не было, а в самом храме разместились какие-то склады, ремонтные мастерские и конторы. Да и в некогда богатом селе, осталось жилыми всего-то с полсотни домов. Пустовали, уходили в землю изукрашенные резными наличниками избы, заваливались могучие амбары-разор и запустение… И тем не менее - хотя и весь израненный неласковым временем, храм по-прежнему устремлялся в небеса своими многоярусными шатрами, и, как и почти четыре века тому назад, был виден очень издалека, господствовал над округой. Неделю вся наша группа вдохновенно рисовала и писала красками и саму церковь Богоявления, и живописные развалины Красного села.

Дальше наша дорога

лежала в знамнитый Плёс - помните - у И.Левитана есть изумительная картина ,,Вечер. Золотой плёс,, - там писана. Под конец последнего дня я, как староста группы, спустился к Волге на пристань - узнать расписание теплохода. Пристань была причалена к небольшой насыпи. Вечерело, пропыхтел буксирчик, небольшая волна накатилась на камни насыпи-и тут я вдруг увидел, что на меня из неглубокой воды смотрят лики. Я тут же спустился к самой воде, вгляделся в покрытые скользкой зеленью глыбы и с ужасом понял-эти плиты были когда то стенами какого то храма. Но так хороши были росписи, что после стольких лет пребывания в воде видны ещё были Лики неведомых уже святых! Они лежали навзничь - молчаливые свидетели большевистского варварства 30-х годов. Сквозь светлую волжскую воду, сквозь времена Лики смотрели в небо - куда же им ещё смотреть?

лежала в знамнитый Плёс - помните - у И.Левитана есть изумительная картина ,,Вечер. Золотой плёс,, - там писана. Под конец последнего дня я, как староста группы, спустился к Волге на пристань - узнать расписание теплохода. Пристань была причалена к небольшой насыпи. Вечерело, пропыхтел буксирчик, небольшая волна накатилась на камни насыпи-и тут я вдруг увидел, что на меня из неглубокой воды смотрят лики. Я тут же спустился к самой воде, вгляделся в покрытые скользкой зеленью глыбы и с ужасом понял-эти плиты были когда то стенами какого то храма. Но так хороши были росписи, что после стольких лет пребывания в воде видны ещё были Лики неведомых уже святых! Они лежали навзничь - молчаливые свидетели большевистского варварства 30-х годов. Сквозь светлую волжскую воду, сквозь времена Лики смотрели в небо - куда же им ещё смотреть?

Позже, расспрашивая краеведов и просто пожилых людей, я узнал - году в1934-1935 была объявлена очередная ,,безбожная неделя,,:

по плану властей по всей Волге в один день и в один час должны были взорвать несколько ТЫСЯЧ(!) храмов. И хоть и не все, но взорвали. Попытались разобрать на кирпичи - да куда уж им!!! За века слежался в монолит алый рукодельный кирпич, не дался богохулам. Так и мостили целыми глыбами где насыпь, где дамбу, где какой фундамент. Храм Богоявления уцелел, по местной легенде, оттого, что красносельские мужики, напоив ГПУ-шников, обменяли взрывчатку, на бочку самогона. Дескать - глушить рыбу будем! Как там было - кто теперь ведает - а единственный во всей области удивительный шатровый храм до сих пор плывет, как белоснежный корабль. А может уже и колокольный звон далеко - далече разносится над Волгой-матушкой. Даст Бог!

Bogatyrev.doc

Статьи

Акафист

Вопросы

священнику

Наши гости

Ссылки

Контакты